| 銅酸化物高温超伝導体の発見以降の十数年間に世界中の物性実験施設は大幅に改善・拡充された.特に光電子分光関係の分野における進展は目覚しい.この結果,興味深い新物質が見出されるやいなや,相関関数を含む様々な物理量が即座に高精度に実験的に与えられるようになった.最近のMgB2の超伝導においては,この物性実験全般のレベル向上の実態がいかんなく例証されている.日本においても,いくつもの実験研究室が世界最先端の設備を持つようになり,それに伴って世界を先導する研究成果が多数発表されている.これに対して物性理論の現状は甚だ心許なく,物性実験に圧倒されているという感が強い.約4半世紀に亘って物性理論の発展に関与してきた私にも,このような状況に陥った責任の一端はあると自覚しており,これを打破するにはどうすればよいかを真剣に考えざるを得ない.実は,1999年に出版された拙著「多体問題」(朝倉物理学大系9巻)はこのような危機意識の上に立って熱意を持って書かれたものであり,現在,その立場をより鮮明にした続巻を推敲中である.

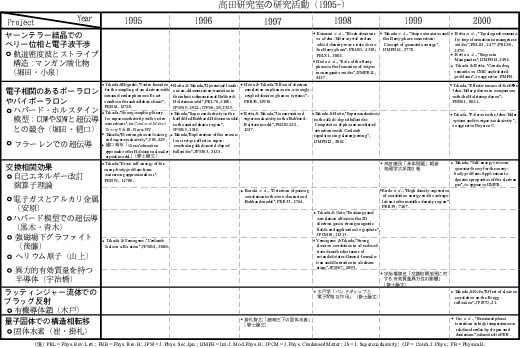

さて,物性理論が直面するこの深刻な事態に対して,それぞれの理論家がそれぞれの立場や能力の下に日々努力はしている.特によく勉強をしている研究者は実験家の出す結果に素早く反応することで,その存在意義を見出そうと頑張っている.確かに理論の生き残りを賭けた戦いとして短いレンジで考えた場合,このように"実験に役に立つ理論"を展開することは誠に意義深い戦略であろう.しかしながら,長いレンジで考えると,これは実験に仕える"理論"であり,独立した営みとしての理論の存在意義を却って否定するものとも考えられる.そもそも,物理とは自然の有り様を普遍的な理論でいかに捉えるかという営みであり,その普遍理論開発の途上で仮説としてのある理論体系が自然の実態に合っているかどうかをチェックするのが実験である.実験に合わせる"理論"を作るというのは主客転倒も甚だしく,物理理論本来の哲学を忘れたものと言わざるを得ない.もっとも,化学の立場から極論すれば,現に存在する,あるいは,合成できる物質のみが最重要で,その存在理由は後知恵でもよいともいえよう.これなら物理哲学は通用しない.この意味から煎じ詰めていえば,物性理論を物理の枠組みの中で捉えるか,あるいは化学の範疇として考えるかという基本的選択の問題に辿り着く. 当研究室では,物性理論をあくまでも物理学の下で考え,物理哲学に則り,具体的な研究プロジェクトを取り上げる.その際,自然の階層構造の中で物性理論が守備範囲としている階層の特異性を認識すると共に,その下部構造(原子核物理から素粒子物理が守備範囲とするもの)や上部構造(生物学や宇宙物理の範疇)との関連の中で解明されるべき基本的に重要なテーマを考えている.すなわち,物性理論の出発点は正の点電荷としての原子核と負の点電荷の電子とが電磁気力で相互作用するという極度に単純化された系である.そして,これを出発点として作り出される上部構造では当然のことながら,予想外にも,この単純な系を生み出している下部構造でも,もっと入り組んだ"複雑系"の様相を持つ系を取扱わねばならないことが判明している.もっとも,素粒子物理の究極は自然界の4つの力の統一であり,その場合,極微の極致は重力場の理論を通して宇宙物理という極大の世界に直接結びつく.この意味で,自然の階層構造は"開放端"ではなく,"周期的"であり,その環状構造の中で物性理論は最も単純な物理系で出来た階層に関与し,それ故,これを極めることはもっと複雑な系を対象とする他の全ての物理理論にとっても極めて重要である.以上の認識の下に,(1)他の階層における物理学の手本となるべく,電磁相互作用をする多数の原子核・電子複合系を第一原理に忠実に解く手段,いわば,"基礎理論研究設備"を整備し,それを土台として,この系の物理を完全に把握すること,また,(2)生物学などの複雑系の階層へ昇る際の階層間遷移における基本原理・概念は何かを追求すること,さらに,(3)原子核物理や素粒子物理における概念形成に際して,具体的で実験可能なモデル系を物性理論の階層の中で調べること,などが私の考える物性理論の王道である.なお,(3)に関して言えば,たとえば,コーク・グルオン系の物理はある種のヤーンテラー系で比較研究ができる.また,高温超伝導機構の理論にしても,この王道に寄与できる形で解かれなければ意味がない. 現在,当研究室では,以上の(1)-(3)のうち,(1)の"基礎理論研究設備"の充実とそれから得られる物理の解明を中心として研究を行っている.これは換言すれば,多体効果も考慮に入れた固体電子状態の理論研究ということになる.現在,この問題,特に,正常相の基底状態に関しては「密度汎関数理論」が世界を席巻している.これに対して,当研究室では励起状態や超伝導状態も含めて,その密度汎関数理論を超える理論体系(「自己エネルギー改訂演算子理論」と名付けた)を作り上げ,それを基にして世界をリードする研究を目指している.また,(3)に関連した研究にも取り組み始めた.下の表(約550kbの大きさのepsファイルがある)は最近の5-6年間に具体的に行った研究成果の一覧である.  なお、最近のリサーチハイライトは次のようなものである。 |

|

|

| 固体物理学の初等的な教科書によれば,電子間クーロン相互作用Uの効果をハートリーフォック近似で取り扱い,イオンの周期場Vが弱いとすると,この電子の運動の特徴は結晶格子による電子波のブラッグ反射の結果としてバンドギャップが形成されることである.しかし,Vは小さいがUが大きい場合,Tを電子の運動エネルギー項として,T+Uで表される電子ガス系を記述する概念は準粒子であり,そのとき,各準粒子は単一の平面波で表現されるわけではない.従って,まず,準粒子のブラッグ反射を3次元電子ガスについて考察する必要があるわけである.

ところで,その考察からはバンドギャップの問題における繰り込み因子zの重要性が見いだされ,特に,zがフェルミ準位でゼロになる1次元朝永ラティンジャー流体を考えると,たとえ V がゼロでなくてもバンドギャップが開かない場合があることが分かった.なお,この結果はボゾン化描像に立って考えると容易に理解できる.いずれにしても,「ラッティンジャー流体」という概念と「ブラッグ反射」という概念は基本的に相容れないことを見出した. さらに,ハーフフィルドの1次元ハバード模型T+Uに付加的な周期ポテンシャル Vを加えた系を典型的なモデルとして,Uの効果がVのそれに比べて増大するにつれて T+V にUを加えた描像(バンド描像)からT+UにVを加えた描像(強相関電子描像)へと変化していく様子を概観した.なお,このモデル系の解析には密度行列繰り込み群(DMRG)を用いたが,その数値計算結果によれば,この系はバンド絶縁体からモット絶縁体への移行の途上でUとVの競合によるフラストレーションから面白い挙動を示す.これは,お互いに断熱接続が不可能な状態間のクロスオーバーでは,その境界に両者と質的に異なる状態が出現しうることの一例であると考えられる. |

| 関連する物質: 電荷移動有機錯体や強誘電体. |

|

|

| 多原子分子でのヤーンテラー効果に付随したアハラノフ・ボーム効果とそれに伴う波動関数のベリー位相はよく知られている.そのヤーンテラー分子を構成要素とする結晶中を動く伝導電子の平行移動(parallel

transport)とそれによるベリー位相の接続性や電子波干渉効果をテーマとして研究した.その結果,(1)ブロッホの定理に変更をもたらすこと,(2)幾何学的な保存量である巻き数(winding

number)wに関連して幾何学的エネルギーという新しい物理概念が導入されることなどが分かってきた.さらに,この概念の立場から,ヤーンテラー歪みを伴う縞状の長周期電荷軌道整列状態とウィグナー結晶型状態の両方がマンガン酸化物絶縁体でなぜ観測されるかという問題をwの違いから説明した.更に,この概念が巨大磁気抵抗(CMR)の実現にどのように関与するかを考察している.

なお,これはボルン・オッペンハイマーの断熱近似からのずれを調べる問題の一例とも考えられるし,縮退のある電子フォノン系における多体問題という側面も持っており,大変興味深いものである. |

| 関連する物質: ペロブスカイト型マンガン酸化物(特に,La1-xCaxMnO3 でのストライプ構造やCMR). |

|

|

| 量子力学の世界では,状態は常に運動エネルギー(遍歴化)とポテンシャルエネルギー(局在化)の相克の中で決まる.後者に粒子間相互作用が含まれる場合には更に運動の相関化という複雑性が加わる.この量子力学の難しさが超伝導機構の解明という作業に先鋭的に顔を出す.

荷電粒子である電子がクーロン斥力やフォノン交換引力によって,そのスピンの違いに依存したお互いの避け合い・引き合い効果の総決算の果てに対凝縮する.この電荷スピンフォノン複合系の物理として超伝導の微視的な機構を考えることになる. これまで,フラーレンを始めとする有機超伝導体を念頭に置き,ハバード・ホルスタイン模型に立脚して電荷密度波状態(CDW)やスピン密度波状態(SDW)との競合の中で超伝導を考えてきた.そして,引力と斥力のほぼ拮抗したときに(コヒーレンス長が短い以外は)ほぼBCS理論に従うような超伝導状態が出現することを明らかにしてきた.すなわち,引力と斥力の相克におけるポーラロン液体の出現とそこにおけるコヒーレンス長の極端に短い超伝導というシナリオである. 現在,Baym-Kadanoffの保存近似法を越える理論手法の開発とそれによって可能になるバーテックス補正の正しい取り込みからエリアシュバーグ理論を改訂することを企図している.これによって,電子フォノン強結合・強電子相関系の超伝導機構が初めて正しく取り扱うことができると考えている. なお,この研究の過程でポーラロンの動的局在という概念を得た.また,ヤーンテラー系でのポーラロンでは,無次元電子格子相互作用が大きくなると,その質量が有名なホルスタイン因子とは異なる因子(高田因子)で変化し,そのため,ヤーンテラー・ポーラロンはホルスタイン・ポーラロン程には重くならないことを見出した.この他,相関のあるクーパー対という立場から量子モンテカルロ法を用いてハバード模型における超伝導出現可能性を議論した. |

| 関連する物質: 有機超伝導体.銅酸化物高温超伝導体. |

|

|

| 強電子相関系の物理をグリーン関数法で取り扱うことは,畢竟,バーテックス補正の問題に帰着される.この難問の解決に向けて2段階から成る自己エネルギー改訂演算子理論を提唱している.第一段では,正確な自己エネルギーをその不動点とする演算子の存在を明らかにした.第二段では,その演算子に対して良い近似汎関数形を提案し,数値計算が具体的に可能な方法論を提示している.そして,ナトリウムやアルミニウムなどの単純金属における多体効果,特にその動的性質に注目しながら,実験との比較で検討している.今後,ニッケルなどの遷移金属を調べる.

この方法論の開発以外にも,多電子系での交換相関効果の具体的な現れ方をいろいろな系で研究している.たとえば,バルクに波動関数が拡がった電子系の典型である電子ガス系と局在した極限であるヘリウム原子との比較研究,ラフリン状態との関連で興味深い強磁場下の電子相関の問題,また,異方性をより強める交換効果とそれを弱める相関効果の競合の問題などである.特に,強磁場下のグラファイトでは,50T近傍で観測されている磁気抵抗の異常を説明し,さらに200Tを超える超強磁場下での半金属半導体転移を予言した. |

| 関連する物質:単純金属,強磁場下の半導体界面にできる2次元電子系やグラファイトなどの擬2次元電子系. |

|

|

| イオンの量子ゆらぎがフォノンとして捉えきれないほど大きい系における電子イオン複合系の物性,特に超伝導,を究極のテーマと考えたが,その第一歩として水素分子が構成単位であることが確実な領域(圧力は200GPa以下で温度は1000K以下)で,これまであまり調べられていなかった室温以上での温度効果による構造相転移を陽子の量子ゆらぎが正確に取り込める経路積分量子モンテカルロ法で広範囲に研究し,新たにCmca相の存在を明らかにした.そして,この転移ではゼロ点振動は分子間有効相互作用を古典系に比べて,より斥力的にする効果(量子硬化効果という概念を導入した)を持ち,それは低温でのhcp相をCmca相に比べてかなり安定化させていることを明確にした.

現在,ボルン・オッペンハイマーの断熱近似が成立しない場合,陽子の量子ゆらぎが水素分子の化学結合にどのような影響を与えるか,それをどのような概念で捉えるべきか,そして,それは電子間のペアリングを考える超伝導にとって,有利なのかどうかを見極める研究を行っている. |

| 関連する物質:縮退半導体における電子正孔系や励起子系,超高圧下の固体水素. |